ホーム > 「第10回共に生きる障がい者展」盛大に開催する

「第10回共に生きる障がい者展」盛大に開催する

「第10回共に生きる障がい者展」盛大に開催する

『第10回共に生きる障がい者展』を、今年度も大阪府、大阪府教育委員会と共催で11月24日(土)、25日(日)の2日間『国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)』において盛大に開催しました。

午前10時から多目的ホールで『堺市立三原台中学校吹奏楽部』の迫力のある吹奏楽演奏でオープンし、引き続き『字幕入りアニメ上映会』を行い、午後から『開会式典』と障がいのあるスポーツ選手による『ふれあいトーク』、『大阪ふれあいキャンペーンシンボルマークの表彰』、今井絵理子さんの『さわやかトーク&ミニライブ』を開催しました。

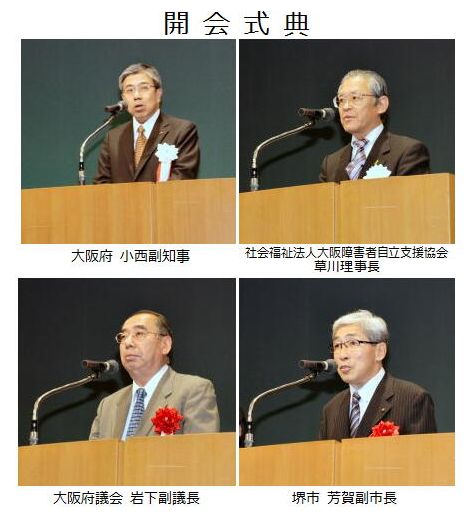

開会式典

午後2時からNHK大阪放送局 住田功一アナウンサーの司会により、開会式典を開催し、主催者の小西禎一大阪府副知事と当協会理事長草川大造の挨拶の後、来賓の岩下学大阪府議会副議長、芳賀俊洋堺市副市長からご祝辞をいただきました。

続いて登壇の来賓紹介と主催者の紹介、祝電披露を行いました。

ふれあいトーク

開会式典に引き続き、障がいのあるスポーツ選手による『ふれあいトーク』では、障がい者スポーツの分野で活躍されている身体・知的・視覚・聴覚・精神障がい当事者と、精神障がい当事者の支援者に、取り組まれているスポーツ独自のおもしろさや、スポーツをして良かったこと変わったこと、今後の夢や目標など、障がい者スポーツの魅力について話していただきました。

支援者には、選手の頑張っている点や指導する上で心掛けていることなどを語っていただきました。

最初に、司会者から、「今年の夏に開催されたロンドンパラリンピック出場選手を始め、様々なスポーツで活躍しているアスリートの方々に、それぞれのスポーツを始められたきっかけや普段の練習、障がい者スポーツの魅力、さらには、将来の夢や目標などについて思う存分語っていただき、会場の皆さんに障がい者スポーツについて知っていただく機会になれば」と、このイベントについての説明がありました。続いてご出演されている方についての紹介がありました。

「金木さんについては身体障がいがあり、床にお尻の一部が常に接したまま行う『シッティングバレーボール』の日本代表として、2008年に開催された北京パラリンピックに引き続き、今年開催されたロンドンパラリンピックにも出場され、チームのパラリンピック初勝利及び7位入賞に貢献された。

福本さんは、視覚障がいがあり、『ブラインドサッカー』という主に視覚に障がいのある人が、アイマスクを付けて音のなるボールを使用してプレーするサッカーの選手として2006年には、アルゼンチンで開催された『第4回視覚障がい者サッカー世界選手権大会』に日本代表として出場するなど長年日本代表として活躍され、国内では『大阪ダイバンズ』というチームに所属し、2005年の『第4回日本視覚障がい者サッカー選手権大会』では、チームを優勝に導かれました。

古島さんは、聴覚障がいがあり、『ろう者サッカー』日本代表として、今年韓国で開催された『第7回アジア太平洋ろう者競技大会』で日本代表を悲願の初優勝に導くとともに、その後のトルコで開催された『第2回世界ろう者サッカー選手権』でもチームのベスト8入りに大きく貢献された。

吉留さんは、知的障がいがあり、陸上短距離走の選手として、先月開催された『第12回全国障害者スポーツ大会』では、前回に引き続き銀メダルを獲得された。

野口さんは、精神障がいがあり、ご自身が通われている社会福祉法人『のぞみ福祉会』のバレーボールチーム、『のぞみバレーボール部』に所属し、のぞみバレーボール部は、『平成22年度精神障がい者ソフトバレーボール近畿ブロック大阪府代表選抜大会』で準優勝された。

その中で野口さんは、チームの副キャプテンとして、キャプテンを補佐しながらチームをまとめる役割を担っておられる。

最後に野口さんの支援者として社会福祉法人『のぞみ福祉会』の自立訓練事業所『のぞみ工作所』の管理者の辻本さんは、野口さんが所属している『のぞみバレーボール部』の監督もしており、障がい者スポーツの指導者としての立場から、いろいろなお話を伺います。」と6名の方の紹介がありました。

続いて、それぞれ現在取り組まれているスポーツ独自のおもしろさや、スポーツをして良かったことや変わったこと、今後の夢や目標など、障がい者スポーツの魅力について語っていただきました。

金木さんは『女子シッティングバレーボール』で初勝利をあげたことについて「他の出場国の代表選手はプロのため、我々と環境が全然違う。それでも、日本が一勝できたことは、チーム全員の自信につながり、まだまだ上をめざせるという気持ちになった。今後の夢は、オリンピックが東京に来たら選手として出場したい。」と発言されました。

福本さんは、『ブラインドサッカー』のおもしろさについて、「サッカーボールの中に特殊な鈴が入っており、ガシャガシャと音がして慣れてくるとどこからボールが来るかわかる。選手のいる位置は足音でわかり、敵・味方の区別ができるようになる。今後の夢は、日本代表として世界の強豪と戦っていきたい。」と発言されました。

古島さんは、「『ろう者サッカー』は、補聴器を外してアイコンタクトで指示を出す。コミュニケーションが難しいが、うまくいくとおもしろい。デフリンピックは、パラリンピックに比べ知名度がかなり低いので、知名度を上げることができるように色々と働きかけをしていきたい。」と発言されました。

吉留さんの目標は、「長居公園で週2回、約2時間チームで練習している。もっともっと速くなって、世界大会に行きたい。」と発言されました。

野口さんの目標は、「『精神障がい者バレーボール』の全国大会に出場すること。」と発言されました。

野口さんの支援者辻本さんから、「『精神障がい者バレーボール』がレクリエーションスポーツとして、誰でも、気軽に楽しめるスポーツ社会の入口になればいい。精神障がいのある方がない方と同じように試合前の緊張感、勝つ喜び、負けた悔しさ、それらをみんなで感じ楽しさを味わえる機会としていきたい。」と発言されました。

司会者から、「今日は、障がいのあるスポーツ選手5名と支援者の方に障がい者スポーツ独自のおもしろさや魅力、スポーツを通して感じることや思うこと、今後の夢や目標について語っていただきました。

会場の皆さんには、今回のトークを通して、障がい者スポーツを今まで以上に身近に感じていただくとともに、障がい者の自立や社会参加を支援する障がい者スポーツの推進・裾野拡大にご理解・ご協力いただければと思います。」と結ばれました。

会場では、大勢の人に最後まで熱心に聞いていただき、トークを通じて障がいのあるスポーツ選手が、各々の分野でチャレンジしている姿を知っていただくことで、障がいや障がいのある人について考えるきっかけとしていただき、障がい者スポーツの魅力などについても知っていただけたと思います。

大阪ふれあいキャンペーンシンボルマーク表彰式

『ふれあいトーク』に引き続き『大阪ふれあいキャンペーンシンボルマーク表彰式』を行いました。

『大阪ふれあいキャンペーン』は、昭和58年から活動を始めて以来、30年にわたり府内44の全自治体と障がい者団体及び地域福祉団体等が一緒になって府民の障がい者理解を深める取り組みを進めてきました。

そして今回、大阪ふれあいキャンペーンでは、府民の障がい者理解をより一層深めることを目的として、『障がいのある人と障がいのない人との支え合いや共に生きる社会をイメージしたもの』、『年齢や性別等に関わらず、誰もが親しみやすいもの』をテーマとしてシンボルマークを広く募集しました。

表彰式に先立ち、大阪ふれあいキャンペーン実行委員会会長の大阪府社会福祉協議会会長梶本徳彦氏からご挨拶があり、応募作品の中から、シンボルマークに採用された最優秀賞受賞者1名と優秀賞受賞者3名のうち出席いただいた2名の作品をマルチビジョンに投影すると共に、司会者から作品の紹介があり表彰されました。

司会者から、「最優秀賞は、大阪成蹊大学2年生松本里菜さんの作品について、『ふれあいに触れる愛』という発想から、人と人が寄り添いあって、愛のあるよりよい社会を作ろうということを趣旨に制作されたことを紹介しました。

続いて優秀賞の一人目、グラフィックデザイナーの川野芳紀さんの作品は、両手人差し指を左右から合わせた『いっしょに』を表す手話に、ハートの形を持たせたものとなっていることを紹介しました。

優秀賞の2人目グラフィックデザイナー駒井 瞭さんの作品について、障がいのある人もない人も、お互いに理解して、支え合いながら暮らせる社会をモチーフに、作品全体で表現されている大阪の『お・お』、作品の左部分で表現されている大阪の『さ』、右部分で表現されている大阪の『か』の文字が組み合わさったキャラクター的なデザインとなっている。」と説明があり『大阪ふれあいキャンペーンシンボルマーク表彰式』を終了しました。

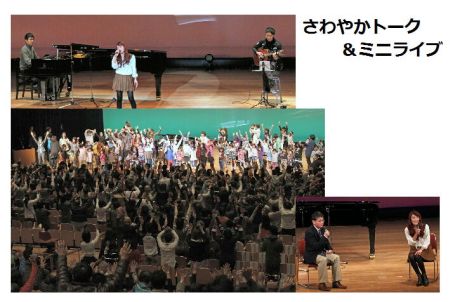

さわやかトーク&ミニライブ

引き続き今井絵理子さんの『さわやかトーク&ミニライブ』です。今井さんは、SPEEDのメンバーとしてデビューされ、現在は、ソロでも音楽活動を行う一方で、ライフワークとして、全国の子どもたちとその保護者の方に笑顔を届けるイベントや講演会などを熱心に行っておられます。前半のトークでは、ご自身の体験を通じて『障がい』について、思われていることや私たちに何ができるのかなど、お話を伺いました。

司会者から、「ご自身にとって、どのような1年でしたか。」との質問があり、「東日本大震災の被災地の福島県、岩手県へボランティアとして行き、歌を通して子ども達に楽しんでもらって、元気と勇気を与えられるよう伝えました。

最近では、人気アニメ『はなかっぱ』の主題歌で子供たちが一番楽しそうに歌う『はなかっパレード』をオープニング曲に、身体を動かすのが好きな子供たちがダンスできるような曲として『はなかっパラダイス』をエンディング曲に選んで歌っている。」と答えられました。

司会者から、『はなかっぱ』のテーマ曲の作詞をご担当されていますが、どのような思いを詩に込められましたか。」との質問に、「エリーの名前で作詞もし、花、空、太陽を『おはな』『おそら』『おひさま』と表現するなど、子供たちが普段使う言葉で、スッと入る歌詞を心がけた。

花にはいろんな花があるんだよ。それぞれ違いがあって、色んな花を咲かせるはなかっぱ。障がいがある子もない子も十人十色というメッセージを込めて作詞をしました。」と話されました。

司会者から、「聴覚障がいのある子どもさんを育ててこられ、その中でいろいろな驚きや発見、お気づきになったことがあったと思いますが、これまでのご自身の体験から、お話いただけますか。」との質問に、「音楽を聴かせてあげたいな。目で見る情報を見せてあげたい。」と話されました。

司会者から、「大変、お忙しい毎日だと思いますが、手話をいつ、どのように覚えられましたか。」との質問に、「手話は子どもが3歳の時から、本やDVDを見て覚えた。NHK「みんなの手話」の司会もしている。」と答えられました。

司会者から、「これまでの子どもさんとの生活を通じて、聴覚障がいのある人が、不便なく暮らしていけるようにするためには、どんなことが必要だと思いますか。」との質問に、「視覚障がい者用のベルを付けた。目で部屋全体が見えるようなリフォームをした。」と答えられました。

司会者から、「このイベントは、『共に生きる障がい者展』です。障がいのある人もない人も共に暮らしやすい社会をつくっていくためには、私たちにとってどんなことが大切だと思われますか。」との質問に、「聴覚障がいと一言に言っても、その特性は人によってさまざまで、体の内部に障がいのある方や発達障がいの方などと同じように、外見だけではわからない障がいです。

地震が起きても聞こえない、コミュニケーションの取り方は手話、筆談等色々あり、その大切さを理解することが大事。社会の配慮、障がいという言葉が無くなるような社会ができればよい。耳が聞こえない、障がいを理解してあげることが大切です。

障がいのない社会を作っていただければありがたいな。ツールはパソコンとかたくさんある。当事者に伝わってくれればうれしい。その人の気持ちになって障がい者を支援できる機械を開発してほしい。」と答えられました。

司会者から、「障がいのある人もない人も、目標や夢を持って暮らしていると思います。

本日、会場に来られた皆さんに、今井さんから、メッセージをお願いします。」との呼びかけに、「健常者も障がい者もたまたまそうであるだけで、特別な違いはない。障がいをみんなで認め合い、みんなが安心して暮らせる社会になってほしい。」と発言されました。

司会者から、「障がい者にちょっとした配慮が大きな助けになり、暮らしやすくなる。

障がいのある人もない人もお互いを理解して、支え合いながら、共に暮らせる社会を実現するには、職場や学校、地域、家庭での、人と人とのふれあいが大切です。

そのため、障がいや障がい者に対する正しい理解と認識を持つことが大事です。

本日のお話をきっかけに、みなさんに、『障がい』について、考えていただければと思います。」とまとめの言葉がありました。

このあと、引き続き、今井絵理子さんによる、『ミニライブ』を行いました。

『ミニライブ』では、自ら手話を用いて歌を歌い、歌の途中でステージから会場におりて、会場の皆さんと握手をする場面もありました。

最後は、息子さんも登場し、二人でダンスを披露し、『はなかっパレード』を手話付で歌い、会場の子ども達も大勢ステージに上がって、子供たちと一緒に『はなかっパラダイス』を楽しそうに歌い踊って会場は盛り上がりました。

第35回障がい者作品展

大阪府内の障がい者関係福祉施設等に通所又は入所されている障がい者や、居住する障がい者の方々が、製作された手芸品・工芸品・絵画・書画・写真・陶器等出展された作品を、エントランスホールでは団体製作作品を団体関係者が展示・即売し、ホワイエにおいては個人の展示分を当協会が展示・即売しました。

今年は絵画と書画の展示のみの作品は、エントランスホールの2階の壁面を使って作品を飾りました。

この『障がい者作品展』は、障がい者に対する社会全般の正しい理解と認識を深めるとともに、障がい者に対する社会的自立への意識を喚起して、社会参加の促進を図ることを目的として開催しているものです。

下の写真は、目が見えない、聞こえない『盲ろう者』の花野さんによる籐製品制作の実演です。

今回、作品展に出展された作品は、手芸品2,343点、工芸品377点、陶器494点、絵画43点、書画32点、写真14点、その他1,011点の合計4,314点(このうち展示のみは27点)です。

いずれの作品も、立派なものばかりで、来場者の目を楽しませた2日間の開催でした。

情報通信機器展2012/ユニバーサルデザイン生活展

24日の大研修室では、障がい者の日常生活や社会参加に役立つIT機器や福祉用具、誰もが使いやすいように配慮されたユニバーサルデザイン生活用具など、18社等による多彩な機器やソフトの展示が行われました。

新規参入会社が6社あり新製品や、最新型の機器など新しい製品が展示されました。

今年は大研修室で1日開催し、『防災グッズコーナー』、『障がい者支援機器展示コーナー』、『厚労省自立支援機器開発コーナー製品』、『タブレット端末体験コーナー』部門ごとにブースをひとかたまりにするなど、来場者にわかりやすいブース配置を行いました。

大阪府ITステーションからも活動紹介のブースを出展し、『就労に直結した各種IT訓練の紹介』をはじめ『iPad仕様体験コーナー設置』等で、『ITサポーター派遣制度の紹介』、『大阪府ITステーション』を紹介しました。

各コーナーでは、各社から超小型カメラを搭載したペン型スキャナー『eスキャナー』、音声読み上げ対応の液晶テレビ、音声関連(ブックセンス)、拡大読書器・ルーペ・タッチメモ、6点入力機『ブライトーカー』、骨伝導音響システム・集音器、聴覚障がい者用情報受信装置『アイドラゴン3』・テレビが聞けるラジオ、携帯電話を使ったコミュニケーションツール、聴覚障がい者向け自動車保険・ロードサービス、杖・歩行器・楽子包丁、タブレット型情報端末を利用した障がい者用支援機器『トーキングエイド』、自分の声ソフトウェア『ボイスター』、テーマ:『命を守る みんなで助かる』要援護者の防災のコーナー関連グッズの紹介・展示・販売、歩行誘導ソフトマット『歩導くん』・微弱電波音声案内システム『てくてくラジオ』、各社ユニバーサルデザイン製品事例紹介、障がいのある子どもたちのためのタブレット端末を利用した学習支援マニュアルの展示等が行われました。

また、会場では、演台とスクリーンを設置し、出展社が『命を守るみんなで助かる』の防災をテーマにした支援者セミナーを2回実施しました。

啓発・体験、広報関係

25日の大研修室では、子どもたちに大人気の『それいけ!アンパンマン』の字幕入りアニメの上映があり、その後の『ジャスパー瀧口さんのお笑いマジックショー』では、会場から子どもの参加もあり、大変盛り上がりました。

引き続いて、大阪ろうあ会館手話講習会講師・手話通訳士 秋山締子さんによる日常の挨拶や会話などの『ミニミニ手話講座』は、障がいのある方とのコミュニケーション方法について考えることや豊かな感性を育んでいただく契機として実施しました。

障がいのある人やない人、職業や年齢の区別無く集まった有志の『ボランティアオーケストラ「響(ゆら)」によるミニ・コンサート』があり、カルメン前奏曲、大きな古時計、涙そうそうなどのポピュラー曲を演奏し、会場から障がい者の方の飛び入りによる指揮演奏や今年帰国される外国人奏者のあいさつがありました。

引き続いて『パフォーマー松田功己さんのジャグリングショー』と字幕入りアニメ「ちびまる子ちゃん」の上映があり、ジャグリングショーでは、午前中のマジックショーと同様に、会場から子どもの参加もあり、大変盛り上がりました。

その後、障がいのある方々をサポートする盲導犬・介助犬・聴導犬について、『身体障がい者補助犬ってなんだろう?』が行われ、盲導犬、介助犬、聴導犬のデモンストレーションや補助犬使用者体験談を交え、楽しみながら理解を深め、関心を高めていただきました。

24日の中研修室では、『府立たまがわ高等支援学校及び共生推進教室設置校(千里青雲・芦間・枚岡樟風・久米田の各高等学校)』による喫茶・休憩コーナーが設置され、各学校の生徒が熱心に接客をしていました。また、啓発ビデオも上映しました。

25日の中研修室では、支援学校の紹介が行われ、府立視覚支援学校は、『リハビリ体験コーナー』として、理学療法で行われている簡単な健康チェックをご来場の方々に体験していただき、メタボリック症候群の予防や健康管理など様々な相談に応えていました。

府立堺支援学校は、社会的自立をめざすための職業コースの取組みを紹介するとともに、『芝人形製作』の実演と『園芸作業』で収穫した野菜の実演販売をしました。

府立泉北高等支援学校は、社会的自立をめざすための職業コースの取組みを紹介するとともに、『作業学習(紙漉き)』の実演と製品の販売をしました。

また、大阪府視聴覚ライブラリーが所蔵する啓発映画『モップと箒〜大阪発の障がい者雇用〜』、『アイムヒア〜僕はここにいる』の上映を行いました。

さらに両日を通じて、中研修室前では、障害のある人を支援する取組み(府立少年自然の家「乗馬体験と臨床動作法」等)を紹介したパネル展示、パンフレットやチラシの配付を行いました。

2日間、エントランスホールの奥では、大阪障害者職業能力開発校等における職業訓練の訓練科目の科目紹介のパネル展示、職業訓練のパンフレット等の配布を行いました。

ホワイエにおいては、障がい者施設にて生産された製品を展示、パネルを用いた先駆的な活動の事例紹介を行うとともに、日頃の施設活動を紹介するコーナーを設置し、ホワイエ奥では障がい者の相談コーナーを設置しました。

参加体験コーナーでは、障がい者への理解を深めるため、盲導犬と体験歩行をすることができるコーナーを設け(24日)、ビーズアクセサリー作りをされている施設の職員の方のアドバイスのもと、来場者に『ビーズアクセサリーづくり』や『ふれあいおりがみづくり』を行うとともに、ビッグバンいどうミュージアムによる万華鏡、コースター、おめんづくり(24日)、児童虐待防止キャンペーン関連イベント(25日)などを実施しました。

バリアフリープラザでは、国内外の障がいのある方から公募し選考した作品を「ビッグ・アイ アートプロジェクト2012公募作品展」として展示しました。

ビッグ・アイに隣接するパンジョひかりの広場では、2日間『府内支援学校の児童生徒の作品』を展示しました。

障がい者芸術・文化コンテスト

本年度の『障がい者芸術・文化コンテスト』は、平成24年10月6〜8日に開催した「大阪府障がい者芸術・文化フェスタ」において、高い評価を得た出演者・団体9組を対象に、多目的ホールにて、シンガーソングライターのもんた よしのり氏を特別審査員にお迎えし、知事賞のグランプリ、準グランプリ、及びパフォーマンス賞の表彰を行いました。

グランプリは、川口真法(ピアノ演奏)、準グランプリは、和太鼓サークル 舞(和太鼓演奏)、パフォーマンス賞は、駒chan’s、審査員特別賞は、ラララコーラス(コーラス)でした。

また、もんた よしのり氏によるミニコンサートでは、「ダンシング・オールナイト」などのヒット曲を歌っていただきました。

屋外交流広場

屋外スペースでは、堺市の協力を得て、地域との協働イベントの実施として、地域の施設等の移動販売車・テントによる飲食及び遊戯の提供、施設製品の販売を行いました。

また、泉北ニュータウン府市等連携協議会の協力事業として、野外ステージを設け、大道芸やハーモニカ演奏などのイベントを実施しました。

さらに、泉ヶ丘商店街の協力のもと、屋外で飲食等の販売を行うともに、各店舗等に障がい者が制作した作品を展示する『アートタウンIZUMIGAOKA〜One Art One Shop〜』を実施しました。

その他、両日午後5時から、『デジタルカメラ』、『ゲーム機』など豪華賞品が当たる『わくわく大抽選会』があり、多くの人で賑わいました。

『第10回共に生きる障がい者展』は、2日とも、さまざまな趣向を凝らしたプログラムが用意され、来場者の皆さんには存分に楽しんでいただくことができました。

来客者数は、24日4,258人、25日7,111人の合計11,369人で2日間たくさんの人で賑わいました。