�z�[�� �� �u��P�P�ɐ�����Ⴊ���ғW�v����ɊJ�Â���

�u��P�P�ɐ�����Ⴊ���ғW�v����ɊJ�Â���

�u��P�P�ɐ�����Ⴊ���ғW�v����ɊJ�Â���

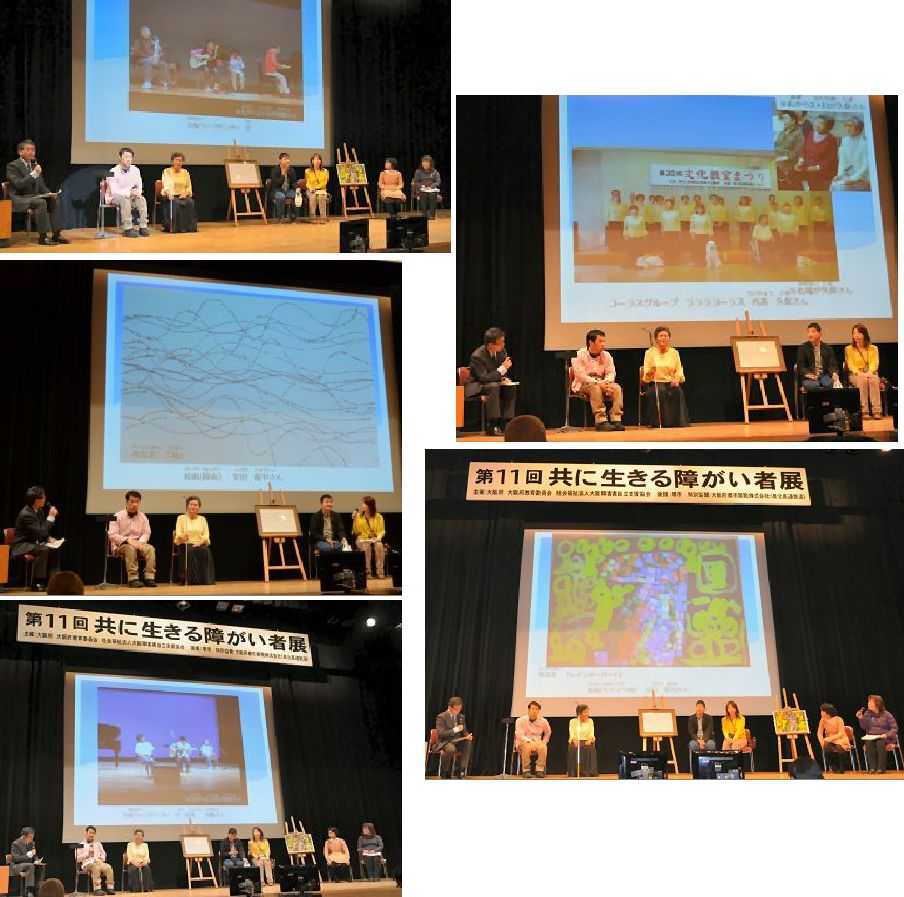

�w��P�P�ɐ�����Ⴊ���ғW�x���A���N�x�����{�A���{����ψ���Ƌ��ÂłP�P���Q�R���i�y�j�A�Q�S���i���j�̂Q���ԁw���ۏ�Q�Ҍ𗬃Z���^�[�i�r�b�O�E�A�C�j�x�ɂ����Đ���ɊJ�Â��܂����B

���ړI�z�[���ł́A�ߌ�P������w��s���O���䒆�w�Z���t�y���x�̔��͂̂��鐁�t�y���t�ŃI�[�v�����A�ߌ�Q������w�J��T�x���J�Â���܂����B

�J��T

�m�g�j�������ǁ@�Z�c����A�i�E���T�[�̎i��ɂ��A�ߌ�Q������J��T���J�Â��A��Î҂̐A�c�@�_���{���m���Ɠ������������呢�̈��A�̌�A���{�c��c���̐�c �ϗl����u���̏Ⴊ���ғW�ɎQ�����ꂽ�F���A���ɂӂꂠ���y����ł��������A�n��ł̌𗬂͂��Ƃ��A�Ⴊ���̂�����X�̎����Ƌ����Љ�̎����Ɍ����āA��w������[�߂Ă����������Ƃ����҂��Ă���܂��B�v�Ƃ̂��j��������܂����B

���ɁA�n����s���s���̓c���@�P��l����A�u��N�A��Q�҂̒n�搶�����x���鑍���I�ȋ��_�Ƃ��āA�w��s�����N�����v���U�x���J�����A���̒��Łw�Ⴊ���҂₻�̉Ƒ��̕��X�̎���I�Ȋ�����A�s���̌𗬂̊g��A�Љ�Q����n�搶���̎x���x��ړI�Ɋe��̕����|�p�E���N���G�[�V�������Ƃ��s���Ă��܂��B�v�Ǝ{�݂̏Љ����u����Ƃ��w�Ⴊ���҂��Z�݊��ꂽ�n��ŁA��̓I�ɁA�����E�����̂��Ɛ��������ƋP���ĕ�点��Љ�̎����x�Ɍ����A�ϋɓI�Ȏ��g�݂�i�߂Ă܂���܂��B�v�ƒ|�R��s���̏j�����q�ׂ��܂����B

�����ēo�d�҂̗��o�Љ�Ǝ�Î҂̏Љ����A�j�d��I������܂����B

�ӓ����琬�������掮

���̉̎蒆�����Îq����A�A�c���m���ɖӓ����琬��p�̖ژ^�̑��悪����A�A�c���m�����璆�����Îq����֊��ӏ�̑�����s���܂����B

���̌�A���m���ƒ������Îq����̋L�O�B�e�̌�A�������Îq����u�ӓ����̊�t�����́A�w�͓����Ƃ��߁x�i94�N�j����q�b�g���ANHK�g���̍���ɏo�ꂷ�邫�������ƂȂ������Ƃ���A�������Ă��ꂽ�l�����ւ̂��Ԃ��Ƃ��Ďn�߂��B95�N�ɂ͖ڂ̕s���R�ȕv�A��s�Ƃ���𐢘b���邨���̘b�����̂����̗w�Q�ȁu����b�v���o�����̂��@�ɁA�ݍ�̍쎌�Ƃ��������̒�ĂŁA�ӓ����琬���x������w�݂܂߉�x�����������Ă���B�v�Ƃ̃X�s�[�`������A��ꂩ��̉̏����N�G�X�g�ɉ����āw�͓����Ƃ��߁x�̈�߂��A�J�y���ʼn̂��āA���͑傢�ɐ���オ�����B

�ӂꂠ���g�[�N

�i�o���҂̊F�l�Ǝi��̏Z�c����Ƃ̃g�[�N�ł��B�j

�Z�c����F

���A�G�߂͏H�A�H�ƌ����w�|�p�x�B�w�ӂꂠ���g�[�N�x�ł́A�Ⴊ���̂���l���Ȃ��l�����ɕ�炵�₷���Љ�̎�����ڎw���āA�n��ŕ�炵���c�݂Ȃ���|�p�����Ɏ��g�܂�Ă���Ⴊ���҂̕��Ƃ��̎x���҂Ɂw�|�p�x�ɂ��Č���Ă��������A���ꂼ��̏Ⴊ���҂̕��́w���ɐ�����x�p��ʂ��āA�F�l�ɏႪ���҂̎����E�Љ�Q���̐��i�ɂ��čl���Ă��������@��ɂȂ邱�Ƃ�����Ă��܂��B�����Ă��o������Ă���S�g�U���̕��ɂ��Ă��Љ�����܂��B

�E�E�X�N���[���ɃX���C�h�̉摜�����e�E�E

�{�e����́A�Ⴊ���Ҏx���{�݁w��ハ�[�N�Z���^�[�x�̗��p�҂ɂ�茋�����ꂽ�o���h�w��x�i����j�̑�\�҂ł���A�M�^�[���t��S������A��N�x�́w���{�Ⴊ���Ҍ|�p�E�����R���e�X�g�Q�O�P�Q�x�ɏo�������Ȃǒn���𒆐S�Ƀo���h�����𑱂��Ă����܂��B

�v�ۂ���́A��a�ł���Ԗ��F�f�ϐ��ǂ̕{���̊��҃����o�[�Ō������ꂽ�R�[���X�O���[�v�w�������R�[���X�x�̑�\�҂ł���A�����ł̓A���g��S������A���́w�������R�[���X�x�̊F�������N�x�́w���{�Ⴊ���Ҍ|�p�E�����R���e�X�g�Q�O�P�Q�x�ɏo������A�w�R�������ʏ܁x����܂����Ȃǒn����s�𒆐S�Ɋ�������Ă��܂��B

�ēc����͏A�J�p���x���a�^���Ə��w�A�g���G ���E�̉Ɓx�ŁA�G�搧����s���Ă����܂��B�����̖��ԃM�������[��Áw�|�R���[�g�S������x�ɖ��N�x����A���I�������ƂƂ��ɁA���{��Áw����A�[�g���E�ɋP���V�����@�v���W�F�N�g�x�ł͗D�G�܂���܂���A��i����ƃm�x���e�B�̃f�U�C���ɂ��N�p�����ȂǁA���L�����슈�����s���Ă����܂��B

���삳��́A�ēc����̎x���҂Ƃ��ĎЉ���@�l�w���E�̉Ɓx�ŊG��u�t�Ƃ��Ă�����邩�����A��Ɗ����A���{�搧��Ȃǂ��Ȃ����Ă����܂��B�ēc����̎x���҂Ƃ��Ă̗��ꂩ�炨�b�����f�����܂��B

�o������́A������Ёw�o�`�r�܂���ǁx�i�p�X�}�C���h�j�̊G�拳���ɒʂ��Ă����܂��B�o����������{��Ấw����A�[�g���E�ɋP���V�����@�v���W�F�N�g�x�ŗD�G�܂���܂��Ă����܂��B

��₳��́A�o������̎x���҂Ƃ��Ċ�����Ёw�o�`�r�܂���ǁx�ŊG��u�t���Ȃ����Ă����A�����T�N���G��u�t�Ƃ��Ď����c���Ȃǂ̂��w���ɂ����������A���b�W��G�{�o�łȂǂ̍�Ɗ������s���Ă����܂��B�o������̎x���҂Ƃ��Ă̗��ꂩ�炨�b�����f�����܂��B�v

�Z�c����F

�A�[�e�B�X�g���߂����Ⴊ���҂̕��A�n��ŕ�炵���c�݂Ȃ���|�p�����ɂǂ��������Ɏ��g��ł���̂��A����̖���ڕW�Ȃǂɂ��Č���Ă��������܂��B

�{�e����F

��R�N�O�����ハ�[�N�Z���^�[�̗��p�҂̒��ԂŁA�M�^�[�̎��ƃT�N�\�t�H���̉��肳��A�s�A�m�̏㐼����𒆐S�Ɍ������܂����B�a��s�̃C�x���g�ɏo���������Ƃ��A�������邫�������ƂȂ�܂����B

�E�E����ɂ̓X���C�h�ʼn��t�̗l�q�ƃe�[�v�Łw�������������x�ƃr�[�g���Y�́w���b�g�E�C�b�g�E�r�\�x�������B�E�E

�Z�c����F

�F����͂ǂ̂��炢���K�Ȃ����Ă��܂����B

�{�e����F

�{�[�J�����_�c�������S�l�̃����o�[�ɂȂ莞�Ԃ������Ȃ������Ă���B�ǂ������ƌ����Ă���������̂���Ԃ̗͂ƂȂ�܂��B

�E�E�X�N���[���ɁA�R�[���X�O���[�v�w�������R�[���X�x�̉摜�����e�E�E

�Z�c����F

�v�ۂ���́A�w�������R�[���X�x�̑�\�Ƃ��Ă��z�����������Ă��܂��B�c���͉��l���܂����B

�v�ۂ���F

�c���͂Q�T���Ɩӓ����S���̒��Ԃł��B�Ԗ��F�f�ϐ��ǂ͓�a�̈��ŁA���҉�W�܂��Ă���Ă܂��B���̒��ŃR�[���X���������Ƃ��������o�āA�A�����J�ɍs���ꂽ�O�삳��Ƃ��������{�����e�B�A�ŋ����Ă���܂����B���́A�ΐ�搶�ɋ����Ă�����Ă��܂��B

�Z�c����F

�e�[�v���Ă݂܂��傤�B

�E�E����ɃC�^���A�̋ȂƂ��ėL���ȁw�J�[���E�~�I�E�x���x�������E�E

�v�ۂ���F

�w�J�[���E�~�I�E�x���x�́w�������l�x�Ƃ����Ӗ��ŁA����Ȃł��B

�Z�c����F

�R�[���X�𑱂��ė����āA����J���ꂽ���b���Ȃǂ��b���������܂��B

�{�e����F

�w�����Ă��������Ă���ΐ�搶�̂���J��������ς������Ǝv���܂��B�搶�����o�Ⴊ���҂ł��B�������͖ڂ������Ȃ��̂ʼn̎����킩��Ȃ��B���ŕ����Ċo���܂��B�ΐ�搶�́A�y����̎����Ȃ��̂ŁA���x�����x���̂��Ă��������Ď��������Ŋo���܂����B

�E�E�ēc����̍�i���X�N���[�����e�E�E

�Z�c����F

���{��Ấw����A�[�g���E�ɋP���V�����@�v���W�F�N�g2012�x�ŗD�G�܂���܂��ꂽ��i���łĂ��܂����A���������Ȏ���������Ă���܂����B

���삳��F

�ēc�N�͂��Ƃ��Ɛ�����`�����Ƃ���D���ŁA�l�̐��N���������A����ɕ����āA�o�����l�̐��N�����ŊG��`���Ă��܂��B

�Z�c����F

����͑S�������A���������Ɋ��炩�ȋȐ��ŏ�����Ă���B�����ŏ����̂����킾������@�Ǝv���܂��B

���삳��F

�ēc�N�͕��������N��������a���������̗j���ĂĂ����̂ŁA�ēc�N�͏Z�c����̐��N�����������Ǝv���Ă��܂���B

�Z�c����F

�P�X�U�O�N�P���P�S�����܂�ł��B

�ēc����F

�i�����Ɂj�ؗj���ł��B

�Z�c����F

�j�����킩���ł����B�i�ēc��������m�[�g���Z�c����ɓn���B�\���͑S��������������Ă���B�j

�ǂ����Đ����ŏ������Ƃ����̂ł����B

���삳��F

�����������̂���D��������ł��B���̏Ⴊ���҂̃A�[�g�́A��͏Ⴊ������l�̍�i���A�|�p��i�Ƃ��ĉ��l�������������̂ƁA��͖{�l�̓��ʂ��O�ɏo�����Ƃ����\�������̓�ɕʂꕪ�����Ǝv���܂��B

���E�̉Ƃł͂ǂ��炩�Ƃ����ƕ\�������ɋ߂��B�ēc����͏������Ƃ��ɂ��Ă��āA�ł�����������i���������グ�鎞�Ԃ�厖�ɂ��Ă��܂��B

�������菑���̂ŁA�����ȉ���W�ɏo���Ă݂��Ƃ�����I�E���܂����������܂����B�\�������̐�ɉ肪�o�Ă����̂��ȂƊ����Ă��܂��B

�Z�c����F

�L�����o�X�ɂ����i�P�����ǂꂭ�炢�̎��Ԃŏ�����܂������H

���삳��F

�Q��łP���Ԃ��炢�����ď����Ă܂��B�k���O�Y����Ƃ��A�����Ȑl�̐��N�����������Ă���܂��B

�Z�c����F

�P�O��ʂ���̂Ő����Ԃ������炱�ꂪ�ł��A�����ɐF���������ăn�[���j�[������܂��ˁB

�E�E�o������̍�i���X�N���[���ɓ��e�E�E

�Z�c����F

���U�C�N��ŁA����͂ǂ������G�Ȃ�ł����B

��₳��F

�^�C�g���́w���C���{�[�o�[�h�x�Ƃ�����i�Œ��̌`���C���[�W���ď����Ă�����Ă��郂�U�C�N��ł��B

�i���̍�i�̃J���t���Ō��C�ȏڂ�����@�̂��������܂߁A�o������̊G���i�ɂ��Ă��b���Ă��������܂����B�j

�Z�c����F

�i�����̍�i�����āj��������̂ɂǂꂭ�炢�̎��Ԃ�������܂������B

��₳��F

���F����̂ɉ��������̂ŁA�P���Ԕ����炢������܂��B�\��̂ɂP���Ԕ����炢�A�Ō�ɊG�̋�Ŏd�グ��̂ŁA�V���Ԃ��炢�͂�����܂��B

�Z�c����F

�o������͂ǂ�Ȏ��Ԃɑn�슈�������̂ł����B

��₳��F

�f�C�T�[�r�X�ɗ����Ă܂��āA���T���j���ɊG������āA�����ŎQ�����Ă�����Ă��܂��B

�Z�c����F

���̊G��`������ǂ�ȋC�����ł��傤���B

��₳��F

�ɂ����肵�Ă��܂��B

�Z�c����F

���ꂼ��̃X�^�C���A���ꂼ��̃^�C�v�Ƃ����̂�����܂����A���������X�^�C�����ł������邱�ƂɂȂ����Ƃ����̂͂����ł����B

��₳��F

�ŋߎ��M�����ĂāA�ǂ��ł�������炢�����Ƃ������Ƃ��A���m�ɔ��f�ł���悤�ɂȂ�܂����B�O�܂ł͍�i���̂̃G�l���M�[�͎����Ă��W���͂͂���܂������A�����Ȑ���������ƁA���̒ʂ�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����C�����ɂȂ��āA����ǂ��Ȃ�O�ɐi�߂Ȃ��Ȃ�A�����������Ƃ����āA�����ƊJ��������ǂ�ǂ�y�����Ȃ��Ă����܂��B������\������ƌ����O�ɁA�������Ƃ���Ă��܂���W���͂�����܂��B

�Z�c����F

�����ȕ]���R���e�X�g��X�e�[�W�ɎQ�����邱�Ƃ́A��݂ɂȂ��ł��傤���B

��₳��F

���N�̃R���N�[���ŗD�G�܂������������Ƃ������Ƃ��傫�ȗ͂ɂȂ��Ă��܂��B��������̕��Ɍ��Ă��������ĖJ�߂Ă�����āA�o������Ȃɐ��삷��̂⏑���̂��D���������B�Ɗ����A�܂����炤���ƂŒe�݂ɂȂ�܂����B

�Z�c����F

�i�ēc���삳��R���r�j�Ɂj�܂����炤�Ƃ������Ƃ͂������ł����B

���삳��F

���ꂵ�����Ƃł��B

�Z�c����F

�܂���܂���Ƃ��R���e�X�g������Ƃ����\�����ƊF����̗�݂ɂȂ��ł��傤���B

�v�ۂ���F

�m�Â��Ă��邾���ł͂Ȃ��A���\��ɏo��Ƃ������Ƃ���Ԃł��B��N�r�b�O�E�A�C�ŏ܂����炦���Ƃ������Ƃ��ƂĂ��������܂����B���ꂵ�������B�w���p�[����̊W�Ō��ɂP�����K���Ȃ���ł��B�P��Ŋo���Ȃ�������Ȃ��Ƃ����v���b�V���[������܂��B�F����M�S�łǂ�ǂ�o���Ă����܂����B

�{�e����F

���������C�x���g�ɏo�邱�Ƃ́A���L�ł�����̂�����܂�����݂ɂȂ�܂��B

�Z�c����F

�ēc�N�̍�i���ǂ�ȃm�x���e�B�ɂȂ����̂ł����H

���삳��F

�������̕\���Ɏg���܂����B�L���ɂȂ����܂��B

�Z�c����F

����̖��E�ڕW�E�ǂ�Ȃ��ƂɃ`�������W�������ȁB�����̍�i������ȂƂ���łł���A�����o�[���������肱��ȕ��ȍ\���ɂȂ����炢���ȂƂ������Ƃ����Ă��������B

�{�e����F

�����̏Ⴊ����������Ȃ��������A�C�x���g�ɏo�邱�ƂŎ����̋��ꏊ���ł����B����̖ڕW�Ƃ��ẮA�{�ݓ��ł̉��t�����łȂ��A�n��̒��Ńo���h�́w��x�̊F��Ȃ����ꂼ���l���ƂȂ��Ċ���ł�������ȁB���܂ł͊F���猳�C�����炤���ꂾ�������A���������o���h�̃����o�[�����C��^�����鑶�݂ɂȂ肽���B

�v�ۂ���F

�R�[���X�݂͂�Ȃŗ͂����킹�Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂ŁA�ЂƂ�ڂ����ʼnƂɂ��������U���o���āA��l�ł��������炤�ꂵ���ł��B

���삳��F

�������͌��t�ł��܂�����ɓ`���邱�Ƃ��ł��邪�A�ނ�͂��܂��ł��Ȃ��̂ŁA�G�Ƃ������̂͂������厖�Ȃ��̂ł��B�y���������Ă�������炢���ȂƂ������ƂƁA��قǂ̃m�[�g�ƊG��͏����Ă���Ƃ���ɑ����^�Ȃ��ƌ��Ă��炦�Ȃ����A�G�����i�ɂ��邱�Ƃł����Ȑl�Ɍ��Ă��炦�āA�Ⴊ����m���Ă��炦��̂ŁA���ꂩ����y���������Ă������Ƃ��厖���ȂƎv���܂��B

�Z�c����F

�����ȂƂ���ŊG���L�����Ă������炢���ł��ˁB

��₳��F

�Ⴊ��������l�Ɩ����l�����������Ă��܂����A�ǂ�Ȏq�������܂�Ă����Ƃ��͉\���ƌ��������Đ��܂�Ă��܂��B���̉\���̓����������o���������o���̂����̖�ڂƎv���Ă��܂��B

�N�ɂQ��Ⴊ���̂�����Ɩ������̃��[�N�V���b�v������Ă��܂��B�Ⴊ���̂Ȃ��l������l�̂��Ƃ�F�m���Ă��炢�����B�q�������͑f���Ȃ̂Ŋ���e����ł��F�B�ɂȂ��Ă����B��������������l�ɂȂ��āA�����ł���悤�ȎЉ�Ƃ������������̂�����Ă��炢�����Ƃ����̂����̖��ł��B

�o������́A��������ƉƑ����o�ꂵ�܂��B���̃e�[�}���ɂ��āA��i�ɐ����������Ǝv���܂��B

�o������F

������ƍ��ł��邩�ȁI

�Z�c����F

�ł��邩�ȁI�@�ł����̌��t�̐�ɂ����ȃA�C�f�A������悤�ȋC�����܂���B���ꂩ��������Ȋy�����G�������Ă��������ˁB

�o������F

�͂��B

�Z�c����F

�i���Ɍ������āj���N�́w�X�|�[�c�x�Ɋւ��F��������Љ�܂������A���N�́A�w���y��G�A�A�[�g�x�ɑł�����ŁA���ꂼ��̏�E���Ԃ��H�v���Ēn�悩�����̐l�����ɂ����ȏ��M���Ă���������F������Љ�܂����B

�E�E��ꂩ��o���҂̊F����ɐ���Ȕ���E�E�I���B

�ӂꂠ���g�[�N���~�j���C�u

���������Ԃ����̃A�[�e�B�X�g�Ƃ��đS���ōu��������Ă��鍲��L������́w����₩�g�[�N���~�j�R���T�[�g�x���J�Â��܂����B

�`�i��҂̏Z�c����̂��Љ�`

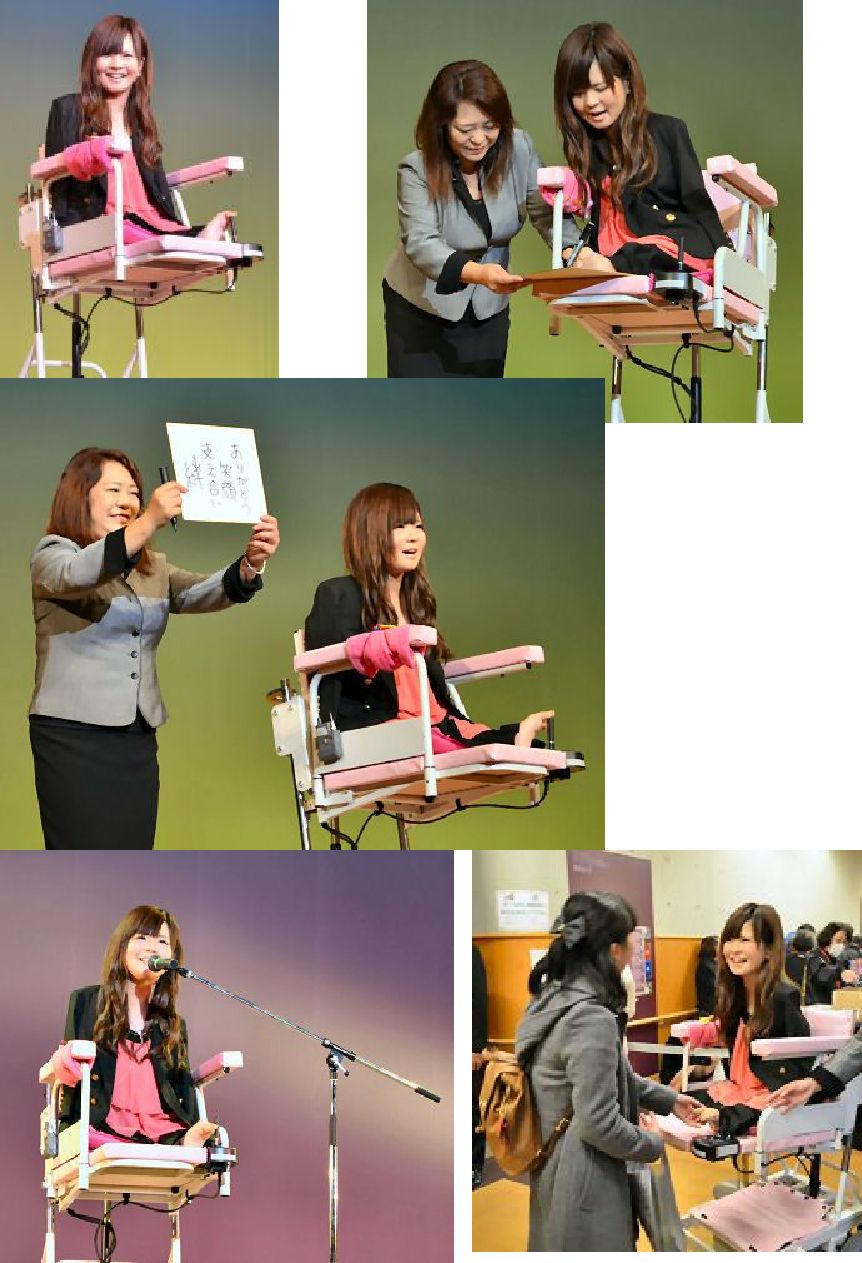

���삳��́A���m���o�g�Ő�V���l�������ǂł����܂�ɂȂ�A���Z�݊w���A�`�A���[�f�B���O���ɏ������A������B���ƌ�͐����g�����p�t�H�[�}���X�Ől�X�𖣗����閲�Ɍ����A�����g�̑̌��Ȃǂ������u����Ȃǂ�M�S�ɍs���Ă����܂��B�܂��A����̎��W�w������߂Ȃ��Łx����I�ꂽ�����ȂƂȂ�A�b�c���B�A���o����2011�N���{���R�[�h��܂̊��܂���܂���Ă��܂��B

�O���̃g�[�N�ł́A�����g�̑̌���ʂ��āw�Ⴊ���x�ɂ��āA�u�������Ă��������܂����B

�`���삳��̃g�[�N�`

���w���̎��A�u��l�ʼnj�������v�ƌ�������A�u�葫�������q����l�ʼnj���̂͊�Ȃ��v�Ƃ݂�Ȃ����������ǁA������u����������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B�v�Ɨ�܂���ĂP�O�O���j�����Ƃ��ł����B�u�ǂ�������j���邩���āH�v����́w�L���j���x�Ńo�^�t���C�̂悤�ɑ̂����˂点�ăN�����Ƌ����ɂȂ�����N�����Ɩ߂����肵�ĉj���܂��B����̐l�͂т����肵�Ă��܂����B

�H���Ǝ����������Ƃ́A�����̂R�{�w�ŊF����Ɠ����X�s�[�h�łł��܂��B���C�N�������ł���Ă��܂����A�w���܂��x�͔��ɓ���ł��B�Ⴊ���̂��߂ɂł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A��l�ɂȂ��āA�������u�o����v���u�o���Ȃ��v�ł͂Ȃ��A�u��肽���v�̂��A�u��肽���Ȃ��v�̂��ŁA�Ⴊ���Ƃ͊W���Ȃ��B�����łł��邱�Ƃ��A������@���l���čs�����Ă������Ƃ��厖���ƋC�������B���C�N�͂Q���Ԃ����Ă���Ă���B���邱�Ƃ͎����ł���Ă����A�ڕW�͎��������邱�ƁB�����͈�l��炵���������B�g�C���Ɠ����͈�l�ŏo���Ȃ��B�l�ɗ��ނƂ��肪�Ȃ��̂ŁA�O�̐l�Ɍ������������Ƃ��ł��Ȃ��B�l�ɗ��ނƂ��͐����g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴊ���������Ă��āA�l�ɖ��f�����������Ǝv���āA�����̂��Ƃ������ɂȂ������Ƃ��������B

��������z�����͍̂��Z�ɐi�w���ă`�A���[�f�B���O���ɓ������Ă���ł��B�`�A���[�f�B���O�́A�葫���g���ă_���X������B�x�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���Ă��邾�����������A�ږ�̐搶����u��������ł��傤�B�������Ă����Ȃ����B�v�ƌ����āw���ɂ͐�������B�x�ƒm�����B�o���Ȃ����Ƃ͐����g���ďo����悤�ɂȂ����B�w���̐��������x�Ɩ����ł����B���ɂ���Ă݂�Ȃ̗͂ɂȂꂽ�炢���Ȃƍu�������Ɖ��y���������Ă��܂��B

���삳��͂R�̎����瑫�Ŏ��������Ă���̂ŁA�F���ɑ��łS�̌��t�́w���肪�Ƃ��x�w�Ί�x�w�x�������x�w�J�x���T�C�����Ĕ�I����܂����B

���삳��́A�F���ɏ������S�̌��t�ɂ��āA�u�����g�����Ƃł�������̕��Əo����d�˂邱�ƂŁA��Ԋ����邱�Ƃ́w���肪�Ƃ��x�ł����B�w���肪�Ƃ��x�ƌ����Ǝ��R�Ɓw�Ί�x�����܂�A�w�Ί�x�����܂��ƍ��x�́w�x�������x�����܂��B���̐l�B�̂������ō��̎�������B���邭�����Ă������Ƃ��ł��Ă���B�F����̂��߂Ɏ��͐���t�����Ă��������B�w�x�������x�����܂��ƍŌ�Ɂw�J�x�����܂��B�l�́w�J�x�����ނƑ傫�ȑ傫�Ȗ����]�����ނ��Ƃ��ł��܂��B�����g���d�����ł���̂��A��������ďW�܂��Ă��������Ă���F����̂������ł��B�F����Ɓw�J�x���ł����炢���ȂƂ����v���ōu�������Ă�����Ă���B�v�Ƙb����܂����B

���삳��̃T�C���F������������ق����Ƃ̐�������A�P�P�����a�����̕��ɍ����グ�邱�ƂɂȂ�܂����B

�Ō�Ɂu�����g���d���Ƃ��āA�����͐̂��Ί炪����A���e���Ⴊ�����閺�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��l�̖��Ƃ��Ė��邭��ĂĂ��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B���ꂩ��������g���Ď����炵�������̕��̒N���̗͂ɂȂ��悤����t�������Ă��������B�v�Ƃ��u�������������܂����B

�㔼�̃~�j�R���T�[�g�ł́A�i��҂���w���������悤�x�A�w�L�~�����ă{�N������x�A�w���̉����i�G�[���j�x�̂R�ȂƂ��A����L������쎌����A�ŏ��̋ȁw���������悤�x�͓��{�n���̈�t�I�肪����Ȃɂ���Ă��܂��Ƃ̏Љ����܂����B

���삳��͑f���炵���̐��ŁA�f�r���[�Ȃ́w���������悤�x�ł́A�u���܂�Ă��������Ŋ��Ӂv�A�u�킽������邩��݂�Ȃ�������߂Ȃ��Łv�A���́w�L�~�����ă{�N������x�ł́A�u���܂�Ă��Ă���Ė{���ɂ��肪�Ƃ��v�A�R�Ȗڂ́w���̉����i�G�[���j�x�ł́A�u���������ȉ����i�G�[���j�����܂��̏u�ԁi�Ƃ��j�������Ă䂱���v�ƍ��삳��쎌����܂����̎��ʼn̂��A�Ⴊ���̂���l���Ȃ��l�����ɕ�炵�₷���Љ�������Ă������Ƃ�ڎw���ĊJ�Â��Ă���w���ɐ�����Ⴊ���ғW�x�ɂӂ��킵���f�G�ȉ̂𗈏�҂ɔ�I���Ă��������܂����B

�~�j�R���T�[�g�I����A�z�[���o���t�߂ł́A���삳�F�l�̂��ޏ���������肵�A�L�O�ʐ^���B�����肨����ׂ�̂ӂꂠ���^�C��������܂����B

��R�T��Ⴊ���ҍ�i�W

���{���̏Ⴊ���ҊW�����{�ݓ��ɒʏ����͓�������Ă���Ⴊ���҂�A���Z����Ⴊ���҂̕��X���A���삳�ꂽ��|�i�E�H�|�i�E�G��E����E�ʐ^�E���퓙�o�W���ꂽ��i���A�G���g�����X�z�[���ł͒c�̐����i��c�̊W�҂��W���E�������A�z���C�G�ɂ����Ă͌l�̓W��������W���E�������܂����B

���N�͊G��Ə���̓W���݂̂̍�i�́A�G���g�����X�z�[���̂Q�K�̕ǖʂ��g���č�i������܂����B

���́w�Ⴊ���ҍ�i�W�x�́A�Ⴊ���҂ɑ���Љ�S�ʂ̐����������ƔF����[�߂�ƂƂ��ɁA�Ⴊ���҂ɑ���Љ�I�����ւ̈ӎ������N���āA�Љ�Q���̑��i��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�Â��Ă�����̂ł��B

����A��i�W�ɏo�W���ꂽ��i�́A��|�i2,276�_�A�H�|�i787�_�A����136�_�A�G��53�_�A����8�_�A�ʐ^20�_�A���̑�808�_�A�W���̂݊G��9�_�A����4�_�̍��v4,101�_�ł��B

������̍�i���A���h�Ȃ��̂���ŁA����҂̖ڂ��y���܂����Q���Ԃ̊J�Âł����B

���ʐM�@��W�Q�O�P�R�^���j�o�[�T���f�U�C�������W

�Q�R���̑匤�C���ł́A�Ⴊ���҂̓��퐶����Љ�Q���ɖ𗧂h�s�@��╟���p��A�N�����g���₷���悤�ɔz�����ꂽ���j�o�[�T���f�U�C�������p��ȂǁA�P�X�Г��ɂ�鑽�ʂȋ@���\�t�g�̓W�����s���܂����B

�V�K�Q����Ђ��U�Ђ���V���i��A�ŐV�^�̋@��ȂǐV�������i���W������܂����B

���N���匤�C���łP���J�Â��A�w�v����Ҏx���O�b�Y�R�[�i�[�x�A�w���퐶���@��R�[�i�[�x�A�wIT�@��/�����x���@��R�[�i�[�x�̕��傲�ƂɃu�[�X���ЂƂ����܂�ɂ���ȂǁA����҂ɂ킩��₷���u�[�X�z�u���s���܂����B

���{�h�s�X�e�[�V��������������Љ�̃u�[�X���o�W���A�w�A�J�ɒ��������e��h�s�P�����e�̏Љ�x���͂��߁w�Ⴊ���҂h�s�T�|�[�^�[�̊����Љ�i�l�w���̎������j�x�A�wiPad���g�����f�����X�g���[�V�����x���ŁA�w���{�h�s�X�e�[�V�����x���Љ�܂����B

�e�R�[�i�[�ł́A�e�Ђ���ЊQ���v����҂ɖ𗧂w����`���o���_�i�x�A�w��Ão���_�i�x�A�w�����P�R�_�Z�b�g�x�ЊQ���v����ҋ~���p�S�ˁw�t���X�g�x�A�ЊQ���v����ҋ~���p�w����ԂЂ��x�A���s�U���\�t�g�}�b�g�w��������x�A����d�g�����ē��V�X�e���w�Ă��Ă����W�I�x�A�ԃC�X�ً̋}���u�w�i�h�m�q�h�j�h�x�A�w�i�h�m�q�h�j�h�@�p�t�h�b�x�v�Aipad�ŁA�g�єŁw�������Ȃ��l�̎�f�i�r�x�A�w�j�D�[�~���j�A����x�w�Ђ�������x�A�w�ӂ��悭�@�ӂ�ӂ�}�b�g�ł���]�x�A�����K�C�h�@�\�t���e���r�������郉�W�I�w�����Z�O�I�[�f�B�I���V�[�o�[�x�A�����ǂݏグ�@�\�𓋍ڂ����w�t���e���r�x�A�w�u���[���C�f�B�X�N���R�[�_�[�x�A�wIC���R�[�_�[�x�A�w����ׂ�t���e���r�x�A�w�����i�r���h�g�W���[���ъ�x�A�g�p�҂̐g�̔\�͂ɓK������悤�Ɏg���₷���H�v�������p�i�i������j�̏Љ�A�Ў�Ŏg�p�ł��鐻�i�i��R�O�_�j�̏Љ�A�w�X�g�[�}����x�A�w�X�g�[�}����t���i�x���A���a��s����̂��߂́wgoLITE BLU�x�A�ً}�ʕ�T�[�r�X�ʐM�@�A�y���_���g�A�����g��Ǐ���w�Ƃ����C�g�x�A�d�x�Ⴊ���҂̂��߂̃p�\�R������⏕���u�A�wmiyasuku Keypad�x�A�����̐��\�t�g�E�F�A�w�{�C�X�^�[�x�A�d�C���l�H�A���w���A�g�[���U�EUB�x�A���������A�v���w��тŘb�����x�A�����^���R�~�b�g���{�b�g�w�p���x�̓W�������s���܂����B

�܂��A���ł́A����ƃX�N���[����ݒu���A�o�W�Ǝ҂��h�Ђ��e�[�}�ɂ����x���҃Z�~�i�[���Q����{���܂����B

�[���E�̌��A�L��W

�Q�S���̑匤�C���ł́A�q�ǂ������ɑ�l�C�̃A�j���f��w���ꂢ���I�A���p���}���x�̎�������A�j���̏�f������A�{�����e�B�A�O���[�v�w���̂��̂����x�ɂ��R���T�[�g�ƍ���������A�w���E�ň�����̉ԁx�����̊F����Ɨ��K���������܂����B

���������āA���낤����َ�b�u�K��u�t�ɂ�����̈��A���b�Ȃǂ́w�~�j�~�j��b�u���x�́A�Ⴊ���̂�����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������@�ɂ��čl���邱�Ƃ�L���Ȋ��������ł��������_�@�Ƃ��Ď��{���܂����B

�Ⴊ���҂⌒��ҁA�E�Ƃ�N��̋�ʖ����W�܂����L�u�́w�I�[�P�X�g���u���i���j�v�ɂ��~�j�E�R���T�[�g�x������A�n���K���[���ȑ�T�ԁA�w�m������A��̗���̂悤�Ɂx�ɂȂǂ̃|�s�����[�Ȃ����t���܂����B

���������āw�w���{�����e�B�A�ɂ��G�{�̓ǂݕ������x������A�v�[���w�@��w�Z����w�̊w�����r�b�O�o���Œ���I�ɍs���Ă���ǂݕ������i�w�X�̐}���فx�j���s���A�}�W�b�N�̓v���畉���̉��Z�Ŋy�������Ԃł����B

���߂āA�f�t�����s�b�N�C�x���g���s���A���N�̂V�����{����W����{�ɂ����āA�u���K���A�E�\�t�B�A�s�ŊJ�Â��ꂽ�w��Q�Q��ċG�f�t�����s�b�N���Z���x�ɑ��{����I�o���ꂽ���{��\�I��ɏo�����Ă��������A�X�|�[�c���n�߂�������������ɏo�ꂵ�����z���ɂ��Č���Ă��������A���o�ɏႪ���̂���X�|�[�c�I�肪�A�e�X�̕���Ń`�������W���Ă���p��m���Ă����������ƂŁA���o�Ⴊ���⒮�o�Ⴊ���̂���ЂƂɂ��čl���邫�������Ƃ��Ă��������ƂƂ��ɁA�f�t�����s�b�N�̑��݂𗈏�҂ɒm���Ă��������܂����B

���̌�A�Ⴊ���̂�����X���T�|�[�g����ӓ����E����E�������ɂ��āA�w�g�̏Ⴊ���ҕ⏕�����ĂȂ낤�H�x���s���A�ӓ����A����A�������̃f�����X�g���[�V������⏕���g�p�ґ̌��k�������A�y���݂Ȃ��痝����[�߁A�S�����߂Ă��������܂����B

�Q�R���̒����C���ł́A�w�{�����܂���x���w�Z�y�ы������i�����ݒu�Z�i���������E�痢�_�E���ԁE�v�ēc�̊e�����w�Z�j�x�ɂ��i���E�x�e�R�[�i�[���ݒu����A�[���r�f�I�̏�f�Ɛ��k���M�S�ɐڋq�����Ă��܂����B

�Q�S���̒����C���ł́A�x���w�Z�̏Љ�s���A�{���䓌���Z�̒m�I�Ⴊ�����k�����x���R�[�X�̐��k���A�������������X�A���������Ɗw�Z�������������Ă���l�q���Љ�A���{���i�߂Ă���{�����Z�ɂ�����w�Ƃ��Ɋw�сA�Ƃ��Ɉ�x����ɂ��ė������Ă��������܂����B

�܂��A�{������x���w�Z�Ɛ�k�x���w�Z�́A�Љ�I�������߂������߂̐E�ƃR�[�X�̎�g�݂��Љ��ƂƂ��ɁA�{������x���w�Z�́A���ۂɍs���Ă���w�E�Ɓx�̗l�q���������������A���삵�����i����n������Ȃǂ̃o�U�[�̔����s���A��k�x���w�Z�́A���ۂɍs���Ă���w��Ɗw�K�x�i�؍H�j�̗l�q���������������A���삵�����i�̃o�U�[�̔������܂����B

�Q���ԁA�z���C�G�ƃG���g�����X�z�[���̉��ł́A�Ⴊ���җ����̑��i�A�Ⴊ���Ҍٗp���x������{��y�ы���Ɋւ���{�����̃p�l���W�������{����ƂƂ��ɁA�p���t���b�g�A�`���V���̔z�z���s���܂����B

�z���C�G�ɂ����ẮA�Ⴊ���Ҏ{�݂ɂĐ��Y���ꂽ���i��W���A�p�l����p�������I�Ȋ����̎���Љ���s���ƂƂ��ɁA�����̎{�݊������Љ��R�[�i�[��ݒu�������̕��ɂ������������܂����B

�Q���ԁA�o���A�t���[�v���U�����ł́A�w���a�@�ɂ��뉀�Ö@�̃f�����X�g���[�V�����x���s���A�w�ЊQ�p���~�ăR�[�i�[�x�ł́A�A���P�[�g�ɓ�������ЊQ�p���~�Ă�i�悵�A���ł́A�����O�Ɍ��債�I�l������i���A�w�A�[�g�v���W�F�N�g�u���U�E���S�v�W�x�Ƃ��ēW�������A�����̗��q�łɂ��킢�܂����B

�o���A�t���[�v���U�̒��Ɂw�Ⴊ���҂̑��k�R�[�i�[�x��ݒu���A��ዦ�ƍ��a�@�̐�告�k���ɂ��A�Ⴊ���ґ����x�����x�A�A�J�x���A�ٗp�A�E�ƌP���A���瓙�Ɋւ���Ⴊ���҂₻�̉Ƒ��Ȃǂ̋^���Y�݂��Ɠ��A�l�X�ȑ��k�ɓ����܂����B���Ԓ��̑��k�����͂P�X���ł����B

�Q���̌��R�[�i�[�ł́A�Ⴊ���҂ւ̗�����[�߂邽�߁A�Ⴊ���҂̎��_�ɗ����ăA�C�}�X�N��t���Ă̖ӓ����Ƒ̌����s�����邱�Ƃ��ł���R�[�i�[���o���A�t���[�v���U�ɐ݂��i�Q�R���j�A�z���C�G�ł́A����҂Ɂw���ӂꂠ�����肪�݁x�A�w�r�[�Y�A�N�Z�T���[�Â���x�A�w�ʂ�G�x�A�w��ѕ����N�C�Y�x���s���ƂƂ��ɁA�w���{�����e�B�A�T�[�N���i���R�w�@��w�j�Ƃ̋����ɂ��̌����w�~�j�{�[�����O�x�����{���܂����B

�G���g�����X�z�[�����ł́A�r�b�O�o�����ǂ��~���[�W�A���ɂ��w�����o�����X�g���{�A���������N���A��������܁A�Ȃ邱�x�Â���i�Q�R���j�A�����s�Җh�~�L�����y�[���֘A�C�x���g�i�Q�S���j�Ȃǂ����{���܂����B

�r�b�O�E�A�C�ɗאڂ���p���W���Ђ���̍L��ł́A�Q���ԁw�x���w�Z�̎������k�̍�i�x��W�����܂����B

���{�Ⴊ���Ҍ|�p�E�����R���e�X�g2013

�{�N�x�́w�Ⴊ���Ҍ|�p�E�����R���e�X�g�x�́A�����Q�T�N�X���P�S�`�P�U���ɊJ�Â����w���{�Ⴊ���Ҍ|�p�E�����t�F�X�^�x�ɂ����āA�����]�����o���ҁE�c�̂X�g��ΏۂɁA���ړI�z�[���ɂāA���ʐR�����ɒ����ȃs�A�j�X�g�ł���A���i�M�u�������}�����A�m���܂̃O�����v���A���O�����v���A�y�уp�t�H�[�}���X�܂̕\�����s���܂����B

�O�����v���́A�w�L���낤�a���ۃN���u�u�ۋ��v�i�a���ۉ��t�j�x�A���O�����v���́A�w�ۉ������i�s�A�m���t�j�x�A�p�H�[�[�}���X�܂́A�w�G���W�F���fs�i�q�b�v�z�b�v�_���X�j�x�ł����B

�܂��A���ʐR�����̏��i�M�u���ɂ��~�j�R���T�[�g������܂����B

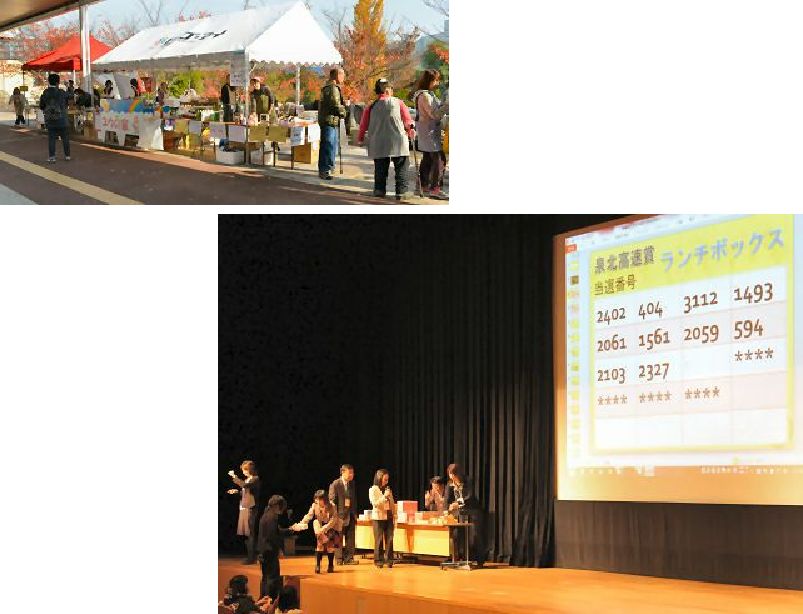

���O�𗬍L��

���O�X�y�[�X�ł́A��s�̋��͂āA�n��Ƃ̋����C�x���g�̎��{�Ƃ��āA�n��̎{�ݓ��̈ړ��̔��ԁE�e���g�ɂ����H�y�їV�Y�̒A�{�ݐ��i�̔̔����s���܂����B

���̑��A�A���ߌ�T������A�w�Q�[���@�x�A�w�f�W�^���J�����x�ȂǍ��؏ܕi��������w�킭�킭�咊�I��x������A�����̐l�œ��킢�܂����B

�w��P�P�ɐ�����Ⴊ���ғW�x�́A�Q���Ƃ��A���܂��܂Ȏ�����Â炵���v���O�������p�ӂ���A����҂̊F����ɂ͑����Ɋy����ł����������Ƃ��ł��܂����B

���q�Ґ��́A�Q�R��4,002�l�A�Q�S��5,637�l�̍��v9,639�l�ŘA����������̐l�œ��킢�܂����B